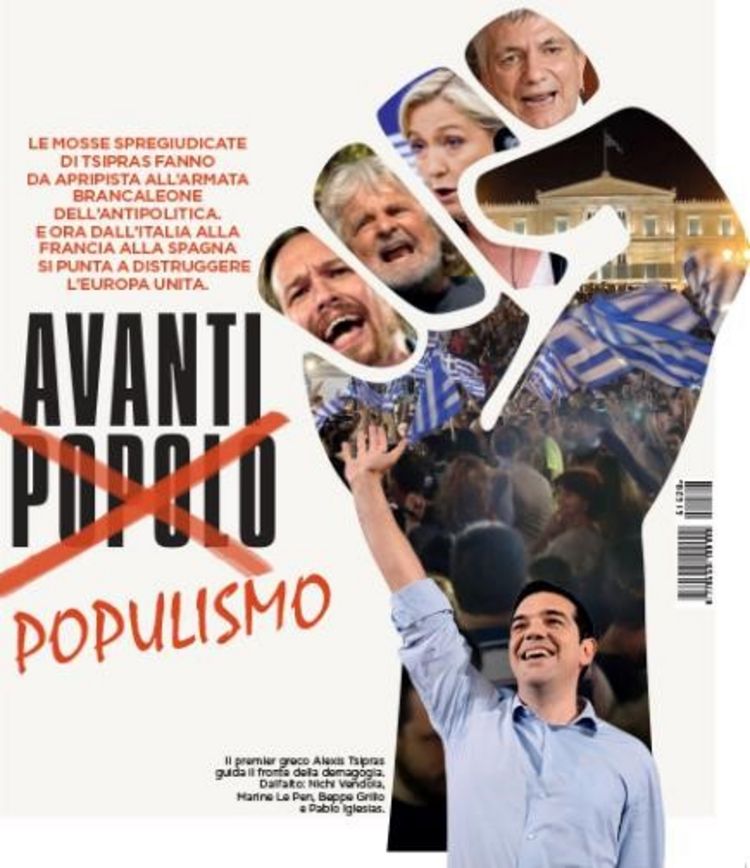

Soprattutto dalla fine secondo millennio, il termine populismo ha conosciuto una grande fortuna nelle discussioni politiche e nei media. Vengono etichettati come populisti, con significato peggiorativo di pseudo democratici, tutta una serie di formazioni politiche di tutta Europa anche assai differenti, rendendo difficile agli studiosi individuarne un carattere unitario. Non pochi tuttavia i tratti comuni evidenziati soprattutto tra i populismi di destra nati in tutta Europa a cominciare sin dagli anni ‘70 nei paesi scandinavi, poi seguiti, limitatamente ai nostri paesi più vicini, dal Front National di Le Pen e dai Liberali di Haider in Austria (1986), dalla Lega Nord (1989) e da Forza Italia di Berlusconi (1994) e da noi, dal Partito degli Automobilisti (1985, poi Partito svizzero della libertà) e negli anni ‘90 dalla Lega dei Ticinesi di Bignasca e dall’UDC di Blocher. Con accenti più o meno marcati, anche a seconda del loro mutare nel tempo, questi partiti o movimenti sono stati accomunati per le loro tendenze anti immigratorie, antieuropeiste, securitarie, contrarie al welfare o per un welfare a esclusivo appannaggio dei nativi, tradizionaliste, nazionaliste, con un gusto spiccato per le provocazioni, antipolitiche, liberiste, ma pure protezioniste nei confronti dell’economia nazionale, a conduzione personalistica e dispotica. Tutte caratteristiche che, quando non estremizzate (come per talune posizioni apertamente xenofobe, razziste o negazioniste) non possono però fare dei partiti populisti delle formazioni antidemocratiche.

Infatti, come può non dirsi democratico un movimento che trae dal popolo la sua legittimità? Non è questo forse il requisito principe della democrazia? La sovranità del popolo? Perché avere dunque timore di quei leader che sono i portavoce del popolo? Certamente una delle caratteristiche delle formazioni politiche populiste è l’affidamento della loro guida a leader carismatici (Berlusconi piuttosto che Blocher o il Nano), capaci di incarnare la volontà popolare. Una virtù spesso più proclamata che provata, autoatribuitasi, ma che grazie all’impeto retorico e alla estrema capacità di utilizzare i media, diviene convinzione generale. Leader dalla notevole capacità di seduzione, aperti al contatto diretto e caloroso con la gente, capaci di emanare un entusiasmo che gli altri politici hanno perso, che si indirizzano direttamente a tutto il popolo e si ergono ad unico sincero difensore degli interessi popolari contro un sistema di partiti e politici incapaci, corrotti e lontani dal popolo. Pronti, per rafforzare l’identificazione tra leader e popolo, ad utilizzare tutto l’armamentario simbolico in cui l’identità di un popolo si riconosce, poco importa se del tutto fittizia. La forza del mito si impone sulla realtà storica. Ed ecco allora il mito del Po, per un popolo padano di pura invenzione storica, o quello ottocentesco della Svizzera delle origini del Grütli e di Tell. Perché il popolo dei populisti ha ben poco a che fare con la realtà, ben più complessa di quello mitizzato negli stupendi quadri di Anker, di cui, non a caso, Blocher è uno dei maggiori collezionisti. Un popolo in cui convivono tutte le virtù: semplice, sano e saggio, non corrotto dalla modernità e dalla politica, che vive non nel tempo della storia, con i suoi conflitti e contraddizioni, ma del mito. Un popolo, la cui volontà non può essere limitata in alcun modo, secondo un radicalismo che risale a Rousseau, Robespierre e Marx, piuttosto che a Montesquieu, Sieyès e Tocqueville. Secondo una visione plebiscitaria della democrazia e dunque illiberale, contraria ad ogni forma di costituzionalismo (che difende i diritti individuali contro l'arbitrio di ogni potere, anche del legislatore, come la libertà religiosa e di pensiero, le garanzie giudiziarie, il diritto all’istruzione, ecc.) in quanto freno all’onnipotenza della sovranità popolare.

Valore e limiti del populismo

Se il populismo ha la forza di cogliere i malesseri della nostra società e di dar voce alle preoccupazioni popolari snobbate da una classe politica autoreferenziale a grado di rappresentanza nullo, ha evidentemente un ruolo utile nel dibattito politico. Se tuttavia manca della capacità di analisi, rifiutando la complessità del presente, fermandosi ad una visione semplicistica e manichea dei buoni contro i cattivi, dando solo risposte facili ma velleitarie, difficilmente praticabili, allora non fa un buon servizio a quel popolo che vorrebbe rappresentare. Quando si limita solo a sollevare e ingigantire i problemi, senza saper andare oltre la protesta, rifiutando quei compromessi virtuosi che la realtà politica richiede, finisce col non saper risolvere nulla. E paradossalmente lascia il popolo in balìa di quei mali che esso stesso ha accentuato, creando un clima di chiusura e di paura, rivolto ad un passato che non può tornare.

La fortuna dei movimenti populisti è stata agevolata dall’informazione spettacolo che ha trovato nelle provocazioni un ottimo prodotto da offrire al pubblico, anziché cercare di capire la complessità del mondo. Ma ancor più dalle dirigenze politiche in carica d’ogni colore politico, che sicure delle loro rendite di posizione, guardarono con distacco questi movimenti, sottovalutandone la forza e soprattutto senza interrogarsi sulle loro ragioni costitutive. I populisti hanno denunciato con veemenza molti mali, ma ancora una volta tramite una logica semplificatoria che necessita

sempre di un nemico esterno, quando non di un capro espiatorio da contrapporre a “noi”, al popolo virtuoso. Di volta in volta i tecnocrati e le oligarchie che governano per il loro personale profitto, i politici eletti che hanno perso il contatto con la gente ed incapaci di trovare rimedi alla crisi, gli stranieri e gli immigrati piuttosto che i burocrati di Bruxelles, di Roma ladrona o i Landfogti di Berna, le banche, il buonismo di sinistra piuttosto che il cinismo finanziario transnazionale.

Ma di fatto il populismo è figlio di una crisi, non solo economica, riapparsa negli anni ’80-’90 dopo il fatidico trentennio del boom. L’impotenza dei governi a ristabilire pieno impiego e una vigorosa crescita economica, il declino dell’Occidente causato dalla mondializzazione, dalla globalizzazione e dalla fine delle barriere doganali, la riduzione delle protezioni sociali, le spinte migratorie, la paura dell’islamizzazione, la perdita dei valori tradizionali: tutto ciò ha determinato insicurezza e paura. E l’Europa, malgrado offra libertà, ricchezza, benessere e regimi sociali impensabili altrove, si sente minacciata, quasi senza speranza, senza più un progetto per un avvenire comune: ma solo un passato a cui aggrapparsi. Paure che il populismo coglie e capitalizza. Alla politica sta dunque non demonizzare il populismo, quando si fa portavoce del disagio. Ma coglierne il valore di sintomo di una malattia diffusa, sapendo tuttavia che non può essere una medicina ma un veleno quando le paure le fomenta. E che per contrastarlo necessitano politiche concrete, capaci di disinnescare tali paure e ridare forza e speranza per un futuro meno rassegnato.

Riferimenti bibliografici

- Yves Mény – Yves Surel, Populismo e democrazia, Bologna, Il Mulino, 2001

- Pierre-André Taguieff, L’illusione populista, Milano, Bruno Mondadori, 2002

- Al?o Mastropaolo, La mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populismo, antipolitica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005

- Loris Zanatta, Il populismo, Roma, Carrocci, 2013

- Les nouveaux populistes, in «L’Hebdo», n. 33, 13 agosto 2015

Immagini: fonte internet.